每个散户都以为自己是最牛的20%

我用200万做了一场投资实验,每一周或者两周会做一次实盘记录。

实践出真知,投资也是如此,我相信不管是正确的理念、还是错误的操作,在时间的淬炼下都会愈发的清晰,我和你也都将有所收获。

01 简述

实盘主要分为3个部分,长期投资、港股打新和小额实验。

长期投资包括去年2月份建立的A股组合,以及今年初建立的港股组合。

A股组合截至目前总收益率44.5%,年化收益率38%。港股组合建立4个月,目前处于小额浮亏状态,大概-0.56%。

港股打新不会每次都更新,因为统计起来比较麻烦,所以仅在遇到比较大的变动时进行统计,目前总体收益和本金的比值大概是70%。

最近港股市场比较冷清,接连破发了几个,有的进入了长期持有,有的离场,也有的小赚。整体来说,收益回撤了一点。

港股打新和投资是互补的关系,近段时间会以投资为主,因为市场下行,会带来更多的投资机会。

最后聊下小额实验仓,表现如下:

重点是可转债轮动,我3月1日建仓,目前的收益率是11%。

短期的优秀证明了这个策略的有效性,但该策略的预期年化收益率还是10%,不宜过高。

只能说前段时间是入场的好时机,被我赶上了,随着策略被更多人发现和使用,收益肯定就没那么好了。

因此我将不再公众号更新可转债轮动表格,感兴趣的需进入付费社群了解。

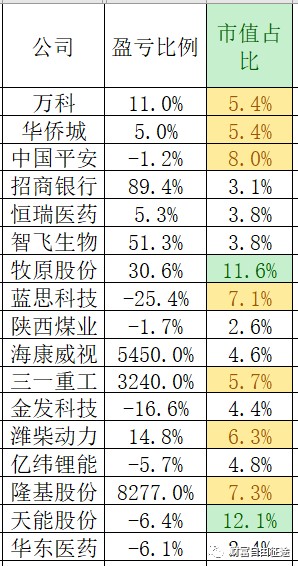

02 A股明细

a股组合持仓的最新明细如下:

这两周做了以下操作:清仓了爱尔眼科和迈瑞医疗,盈利20%。原因一是仓位太轻,二是估值难懂。换仓一个简单易懂的医药股华东医药,加仓地产暨文旅股华侨城。

下周计划的操作:加仓蓝思科技。

这是我给自己定下的规矩:每周最多进行一次操作,且在周五的总结思考之后,做出下周的操作计划。平时不动,除非遇到极其特殊的情况。

最近深入研究公司,看财报、看研报,发现这件事真的是既好玩又无趣,好玩在于求知的快感、学到了越来越多的东西,无趣则在于研究半天、却发现投资的决策越来越难做……

在求知的过程中,会不断意识到自己的无知。

就拿地产股来举例子,地产行业由于政策的调控,已经被按在地上摩擦很久了,多数地产股的市盈率都不到10,从历史百分位来看,基本处于最低点。

问题是,这个行业真的没有发展空间了吗?

其实业内有共识,那就是头部的企业会越来越有优势,同时别忘了,大家也都在积极探索新业务。

业绩维持15%的增速还是可期的,那现在普遍七八倍的市盈率是不是过于悲观了?我不知道。我只知道,即使再跌,向下的空间也很有限了。

所以我适度增加了在地产股上的配置,万科和华侨城加起来的比例已经超过10%。

03 利空利好,一念之间

同时,最近遇到的几件事也让我有了新的体会,就是突发事件对于股价和公司的影响是截然不同的,要分开看。

比如电子烟禁令出来后,港股的龙头思摩尔遭遇重锤,A股的亿纬锂能也跌了20个点。这事对于公司业绩的影响尚未有定论,股价却已经先一步反应了市场的预期,但这个反应是过度了还是尚未完全?

我搞不清楚,反正亿纬锂能暴跌时我加仓了一点。

接下来就是浓眉大眼的顺丰控股,一季度预告亏损10个亿,第二天直接被按死在了跌停板上。

下周还会不会继续跌暂且不谈,各路大V的分析结合起来看就值得玩味了:看好的开始强调市盈率百分位,看空的干脆直接讽刺快递业就不是一个好生意。

我突然明白,市场本就是所有人预期的集合,有的看好,有的看空,有的认为利空出尽是利好,有的认为靴子尚未落地……

正是这些不同的情绪、看法集合在一起,才呈现出了我们看到的样子。

阿里巴巴也是如此,被处罚是早晚的事,180亿的结果出来,大家猜猜股价会怎么走?

大概率是向下的,那我们敢不敢在别人都恐惧的时候贪婪呢。当然,这种贪婪,要基于自己对于行业和公司和了解,以及自己仓位的把控能力。

想起雪球创始人方三文的一段论述:股市里有三种人,研究别人的,研究自己的,研究公司的,长期来看,后两者更容易取得投资的成功。

04 投资的准入门槛

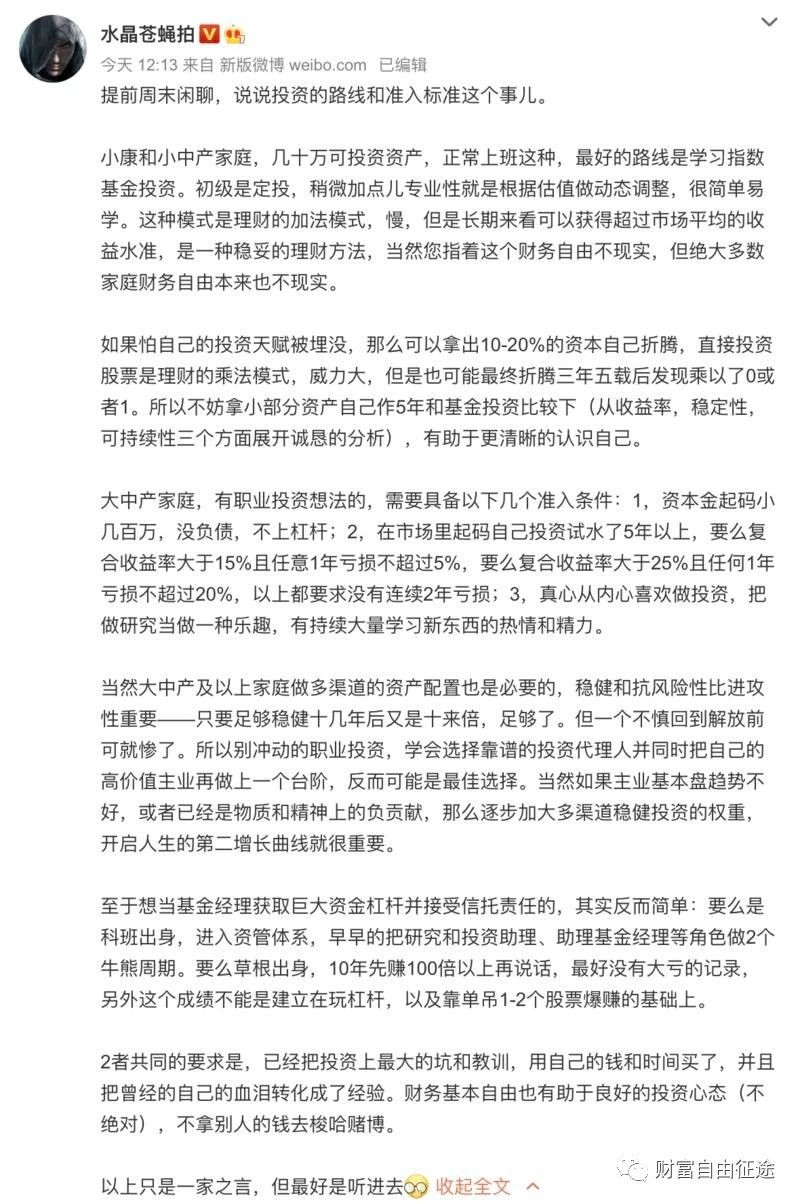

水晶苍蝇拍的微博中提到了投资的准入路线,大家可以看看,对号入座:

图中列了三个标准:资金大几百万、验证过自己取得过成绩、足够的热爱。

我都是刚刚够:资金300万、投资这几年成绩不算优秀但也说得过去、热爱的话,本人也还是挺喜欢研究学习的。

但为啥我总觉得现在这种状态不是很舒服呢?

之前老金在社群分享的时候,说过一个观点:当可投资金额大于年收入的十倍时,才值得投入很多时间钻研、投资个股,在这之前,把精力集中在主业上面,投资的话做好配置、定投指数、或者主动基金是更好的选择。

深入研究股票和公司,是一个停不下来的学习过程,这个过程会不断揭露自己的无知;假如折腾了半天,收益率比不上好的主动型基金,甚至是指数基金,那岂不是很尴尬。

另外,我的本金数量还是偏少,达不到能让自己卧倒不动的状态,估摸着500万应该差不多……

同时现金流不能够进行补充,不上班后收入来源不如以前,社群和自媒体不温不火,在投资、港股打新和社群间的精力分配也成了问题。

能够取得投资成功的只是少数人,大概也符合二八法则,事实真的就是这么残酷。但是正如标题所言,每个人都以为自己是那20%的少数人。

其中也包括我。

我还是决定给自己时间摸索试错,维持这种状态几年,看看自己的成绩到底如何,到时再做决定好了。

毕竟,实践是检验真理的唯一标准。

点击展开全文