2021年品牌成长的路径是什么?

2021年,全球经济在逐渐康复中。全球经济预计增长5.5%,而中国经济增速将预计增长为8.1%。超过8%的增长率,中国已经十年没有过了(2011年9.55%,2012年7.86%)。

连续7年,消费成为中国经济增长的第一拉动力,而消费升级仍是未来十年不变的主题。新品牌仍会不断应运而生、聚势发展。

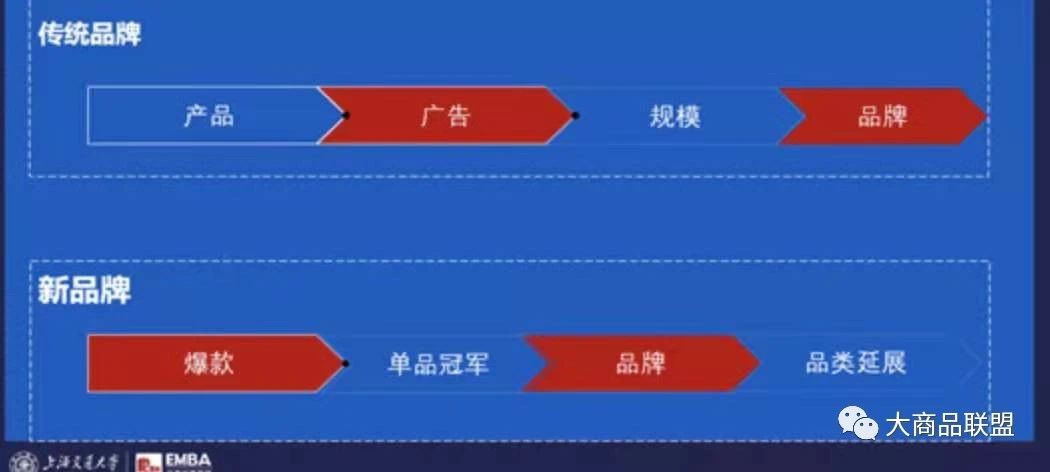

过去打造一家30亿收入的品牌公司,可能需要5-8年的时间去沉淀,但是现在只用短短3-4年时间就有可能孵化出一个30亿级别营收体量的公司。

品牌处在多元化中,要么崛起,要么沉沦

移动互联网时代的商业底层逻辑发生了根本变化,从最初的“货-场-人”颠倒为“人-场-货”,用户(消费者)的地位越来越重要。

过去因为生产力制约, 物质稀缺,是人找货,现在是货找人。

无论人找货还是货找人,都离不开营销。营销的本质功能是“营”和“销”,“营”更偏重品牌的塑造,打造声量、流量或企业的势能。“销”更看重销量、利润,即企业的动能。营销不只是眼前的苟且,即销量和利润,还有诗和远方,即品牌和声量。当下时代,做不了销量可以做声量。

内容营销和模式创新

当下营销的新势能就是通过内容打造热点,提升品牌声量。但只做内容,不做商业模式转型,企业很难持续发展,因为热点内容很快就会消失。所以,企业需要在经济低潮期通过模式创新,带动产品销售。模式离不开内容,内容离不开模式,只有双轮驱动才能度过危机。

另外的,企业还必须增加技术创新和品牌战略,通过四轮驱动才能实现永续的发展。

在品牌战略层面,品牌的传播无比重要,一切的方法论都是要让用户爱上品牌,为品牌代言及传播,这样不仅营销成本低,而且转化率高。

在媒介多元和内容丰富的营销大环境里,用户心智很难被碎片化的东西吸引,品牌要想吸引并且转化用户,就需要具备用户思维。

移动互联网的核心就是用户。因为用户是核心,所以“用户思维”成为打造品牌的核心。

以消费者为中心,通过PRO的增长引擎,最终快速的实现品牌创造和塑造的全新的稳定增长方式。很简单来说,他们的一体化就是需求的产品化、产品的内容化、内容的商业化,商业的运营化和运营的品牌化,所有的环节必须环环相扣,不可断裂,最终才能实现一体化运营组织能力。

后增长时代的特征就在于,以满足新时代消费者需求为导向,通过不断提升产品传播运营一体化的能力,实现目标用户规模的有效拓展和生意的稳定可持续增长,最终建立长期性品牌的全新发展阶段,这是跟上个时代有本质性的区别。

以前,只求增长,不管增长是不是稳定,只考虑用户规模的大渗透,所以这样一个增长时代,品牌需要更加完整的全链路的运营思维。

这个背景下,新一代品牌成长的C2B优化模型应运而生,它需要具备新一代用户的深度洞察,加上高效的组织能力的增长引擎,加面向全球与未来的品牌塑造这三个方面必须一体化,则称之为C-PRO-B。

而每一次传播,都是为了影响用户。站在用户的角度,思考用户的需求,思考用户面对商品和品牌的反应,以此进行产品设计和制定营销策略。

根据不同的用户建立链接内容,根据不同的用户建立链接渠道。

互联网上半场,机会和缺失领域还要很多,品牌营销主要在于吸引流量。而下半场随着流量红利的殆尽,品牌抢夺的是用户的时间,赢取用户的信任。

数据显示,明星、网红推荐,社交平台广告,是当下用户获取品牌信息的主要来源,其影响比例远高于传统媒体广告。微博、B站、小红书等内容社交平台,自然也成为品牌种草主阵地。

这个时候,社媒营销为三个阶段:“认识”到“认可。通过内容占有心智--背书建立信赖--最终形成购买与长期价值累积。这三个环环相扣的种草阶段,正是品牌吸引用户的关键。

在社媒,一周以内是被种草到拔草的黄金时间,一周后随着记忆度下降,种草成功可能性将大幅降低。

品牌就是差异化和用户信任的另一说话,要想获得用户关注,就要确保比同类竞品有更好的知名度和好识别的品牌传播内容,需要具备社交+电商双重属性。

而不同平台有着不同的喜好和圈层,需要针对平台进行营销内容改变,在平台上又需要根据不同人群进行布局。

在社媒营销中,品牌不仅输出商品,更是价值观和生活方式这将长久的影响和吸引消费者。

最后回归产品力上,商品每一次与消费者接触就是一次机会,好的接触会让消费者成为粉丝。

而另一方面品牌要打造超越产品之外的文化价值符号,能加强与消费者的精神联接,从而将消费者转化粉丝,助力构建强大的忠诚粉丝群。

品牌传播的目的不仅要完成销售,更重要的是解除消费者对品牌认知和心理阻碍。在碎片化的环境中,寻找稀缺的中心化场景,组合营销,建立品牌共识。

点击展开全文