南下资金连续12个交易日流入港股 净买入超337亿港元

开年几个交易日的短暂低迷后,港股市场一改去年的垫底姿态,过去两周强势爆发。

截至1月20日的两周,恒生指数分别上涨3.79%和2.33%;去年遭受重挫的科技股也迎来反弹,恒生科技指数过去两周分别上涨4.82%和2.21%。1月20日,恒生指数更是在科技股和地产股的带动下大涨3.42%,涨幅创下18个月新高。

“2014年互联互通开始以来,港股和美股的联动明显减弱,南下资金对港股的影响力逐步加大,目前港股通每天成交额已占到港股总成交额的25%左右。”太平金控·太平证券(香港)研究部主管陈羡明表示,随着中国监管政策趋稳,南下资金的流入增加了超跌后的港股的反弹机会及空间。

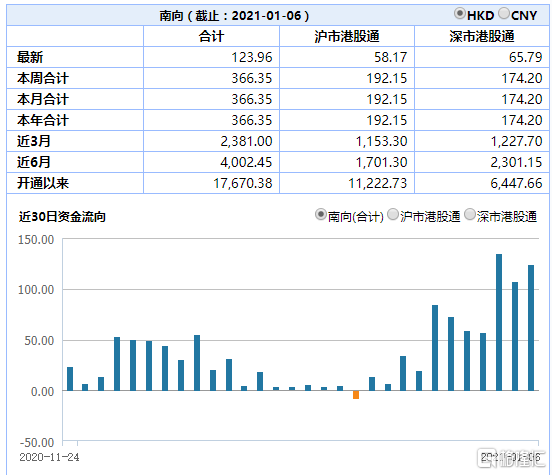

看似突然的反弹背后,南下资金已连续12个交易日流入。Wind数据显示,截至1月20日的12个交易日,南下资金累计净买入规模达337.14亿港元,去年估值处于低谷的科技、地产及物业管理、医药成为南下资金流入较多的板块。

“南下资金持续流入,一方面是对港股投资价值的认可,另一方面也改善了目前境外市场偏弱的流动性。”南方东英量化投资部门基金经理张忻哲认为,港股去年表现疲软,交易量低迷,而持续流入的南下资金给港股市场带来信心。

大幅加仓科技股

在加息预期下,今年海外机构大多看淡以科技股为代表的成长股,但从南下资金的选择来看,科技股或者说新经济仍是首选。

美团、腾讯和快手是南下资金加仓力度最大的3只个股,累计净买入约183.49亿港元。其中,美团从1月5日起连续12个交易日获得净买入,累计净买入规模达75.70亿港元,仅1月20日净买入规模就高达20.73亿港元;对于腾讯和快手,南下资金分别净买入69.14亿港元和38.65亿港元。

2021年,美股和港股市场科技股走势完全不同。张忻哲认为,这种现象的主要驱动因素并非市场原因,而是港股因为监管和央行提前收紧货币政策而提前调整到位,所以,在美联储加息预期下,尚未大幅调整过的美股更容易受到冲击。目前港股科技股估值和美股的差距巨大,从投资角度看,相对投资价值出现。在监管和非市场环境趋于平稳的预期下,港股的估值优势较明显。进入2022年,可以看到领导层依然认可科技板块的长期发展趋势,并且对科技板块的规范政策也逐渐明朗落地,因此,对政策更为敏感的内地资金开始大幅加仓科技股。

新年伊始,习近平主席发表了《不断做强做优做大我国数字经济》的重要文章,同时,九部委联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,数字经济的长期发展空间得到认可,规范发展的边界也得到进一步明确。张忻哲指出,今年以来,投资者对于中国科技股的信心逐渐恢复。

陈羡明认为,造成投资策略差异的另一层主要原因是目前中美货币政策不同,以及两地市场科技股估值存在差异。市场忧虑联储局今年可能激进加息,美国利率步入上升期,溢价较高的纳指成分股面临下挫风险。而内地稳增长意图明显,货币政策将进一步放松,科技股去年已大幅回调,而部分科技股也正整合旗下业务以符合监管要求。他预计随着今年内地政策监管风险趋于平稳,超跌的科技股有望迎来估值反弹。

事实上,不仅是科技股,与科技股相关的ETF产品也获得资金增持。过去两周多时间内,全球规模最大的恒生科技指数ETF——南方东英恒生科技指数ETF的资金流入规模约1亿美元。

押注地产反弹

去年,在行业自身原因和外部因素的综合影响下,地产股也经历了较长的低迷期。不过,近两周,南下资金加仓名单中开始出现多只地产和物业管理股。

例如融创中国,南下资金累计净买入规模达20.04亿港元,自1月10日起共有10个交易日买入。即便在1月13日,融创中国发布配股融资公告,股价暴跌22.63%之时,南下资金依然坚定买入,并在接下来的4个交易日继续加仓,只在1月20日小幅减持585.14万港元。

拔萃资本分析师赵嘉阳认为,通过配股融资,融创能迅速回笼大笔资金,有助缓解短期负债压力,但整体来看,2022年民企地产整体信用状况不容乐观。

除了融创中国,中海外和物业管理股碧桂园服务也分别获南下资金加仓5.95亿港元和11.98亿港元。

博大资本国际总裁温天纳认为,短期来看,利率下调对地产这类高负债行业有一定提振作用。中金在近期报告中也指出,当前地产政策方向明确而有效调节举措尚未落地,行业仍处于加速出清过程中,但强调头部房企估值和仓位依然不高,可积极把握龙头房企的配置契机。

从南下资金的某些交易决策来看,对于地产的偏好可能更倾向于短期。例如,1月4日以来曾连续6个交易日上涨的万科,在震荡下跌再反弹后,被南下资金减持约1.87亿港元,也是近期活跃个股榜单中唯一遭减持的地产股。

选择性增持医药股

经历了震荡的2021年,部分医药股也在开年后进入南下资金的首选名单。

药明生物、中国中药和海吉亚医疗都在南下资金增持之列,其中,对药明生物的加仓力度最大,累计净买入11.43亿港元;中国中药和海吉亚医疗则都只有1~2个交易日小幅加仓,累计净买入分别为3.82亿港元和6627.76万港元。

中金分析指,全行业基金对医药行业的配置已降到非常低的水平,而从核心公司的估值水平来看,已经降低至近三年的中下水平,估值吸引力逐渐显现。摩根士丹利认为,医药行业今年将有所重整,尤其看好具有创新药产品线的药企,随着生物科技板块情绪好转,预期CDMO相关个股有望反弹。

不过,也有部分券商推荐的医药股遭南下资金小幅减持,如药明康德和信达生物,累计减持规模分别为1.09亿港元和2.05亿港元。

南下资金有望持续流入

今年对港股而言,波动可能继续如影随形,一季度将面临的大考之一就是美联储加息对全球流动性带来的影响。

张忻哲指出,美联储加息对于美元流动性和资金成本会造成全球性的影响,港币作为联系货币也会受到美元流动性影响,但是,本地流动性还取决于香港特区是否跟随美联储加息,而从历史来看,香港特区在利率管理上会出现滞后的情况。

根据南方东英的观察,虽然美联储近期的表态偏“鹰”,但港元兑美元自去年12月中旬开始走强,近期外资也在流入香港市场。张忻哲表示,港股是一个离岸市场,对流动性变化最为敏感,外资和南下资金流入双向叠加,促成了年初至今港股“一枝独秀”的表现。

温天纳也指出,今年投资者还是要留意海外市场加息的影响,内地与美国经济周期不同,两方力量拉扯之下可能出现较为波动的环境。

与过去的加息周期不同的是,南下资金有望持续流入,或许会为港股带来略有不同的走势。中金认为,目前香港市场所面临的环境与2016年初和2019年初有诸多类似之处,例如南向资金在政策转向宽松和市场估值处于低位的背景下开始流入,这一趋势在现阶段有望延续。内地已经较为宽松的流动性环境,叠加明显的估值优势足以在现阶段吸引更多资金流入,进而推动H股市场出现估值修复。

陈羡明认为,在疫情干扰下,港股和美股呈现完全背离的走势,美股强势上升时港股则一路震荡下行,因此,预计联储局进入加息周期对港股影响不大,港股反而因为具有比较优势的估值水准和内地整体宽松的流动性环境,在南下资金持续流入下,加速见底反弹之势。

展望2022年,除了科技板块,张忻哲也看好底层标的为A股的核心资产ETF,一方面,监管层已明确表态要稳经济、稳预期,央行也已经两次采取宽松措施;另一方面,2022年是国企改革三年行动的收官之年,这一领域会酝酿更多投资机会。最近,投资者已经开始加仓中国核心资产,例如,南方东英富时中国A50ETF最近两周的资金流入规模就超过1亿港元。

陈羡明预计内地“稳增长”的政策转向较为迫切,接下来货币政策和财政政策将更积极,在逆周期调节的政策下,基本面的颓势正逐步扭转,因此,看好稳增长相关板块。从股票结构看,内需型商品股(如基建资源股)以及传统相关行业(如金融股)会优于成长科技股。

点击展开全文